Puisi dan musik merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan Arab pra-Islam. Irama musik seringkali mengikuti pola metrum puisi (al-‘arudh), dan keduanya berfungsi sebagai sarana transmisi nilai-nilai suku dan sejarah leluhur.

Philip K. Hitti, History of the Arabs (1989)

Kajian tentang musik Arab pra-Islam telah menempati posisi penting dalam memahami sejarah peradaban Timur Tengah dan akar kebudayaan Islam. Selamat berabad-abad, pandangan umum di kalangan para orientalis dan sejarawan Barat sering menempatkan Jazirah Arab sebagai wilayah yang miskin peradaban. Kemajuan budaya bangsa Arab, menurut mereka, baru dimulai setelah wahyu Islam turun pada abad ke-7 Masehi.

Namun, hasil penelitian arkeologis dan filologis modern, telah menunjukkan hasil sebaliknya. Kawasan Arabia memiliki jaringan peradaban yang maju, jauh sebelum Islam muncul di tanah itu.

Salah satu dimensi penting dari kemajuan tersebut, ialah kebudayaan bermusik, yang menjadi bagian integral dari sistem sosial, politik, dan keagamaan bangsa Arab pra-Islam. Seperti yang diungkapkan Henry George Farmer dalam buku A History of Arabian Music to the XIIIth Century, sebelum datangnya Islam:

“… masyarakat Arab telah mengenal bentuk-bentuk musik sederhana yang berfungsi untuk mengiringi syair, perang, dan ritual kesukuan. Musik menjadi bagian dari ekspresi sosial dan spiritual masyarakat Badui.”

Tulisan ini melihat jejak peradaban musik Arab pra-Islam secara historis, dengan menyoroti keterkaitan kebudayaan Arab dengan peradaban Semitik lain, seperti Babilonia, Asyur, Ibrani, dan Fenisia. Apakah musik Arab pra-Islam hasil imitasi dari Yunani dan Persia? Atau, seperti yang diungkapkan beberapa musikolog, ia berkembang dari akar Semitik yang lebih tua?

Arabia: Pusat Perdagangan dan Peradaban Awal

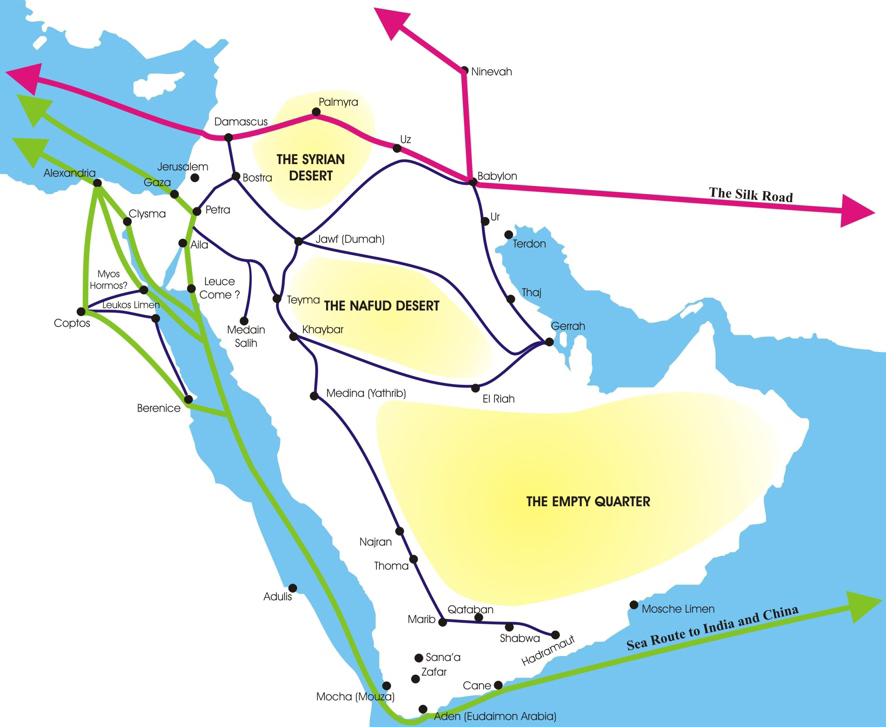

Dalam historiografi Barat, Jazirah Arab hanyalah padang pasir tandus dan tempat bangsa nomaden. Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Archibald Henry Sayce dalam buku Early Israel and the Surrounding Nations, Arabia pada masa pra-Islam merupakan pusat perdagangan penting yang menghubungkan dunia Timur dan Barat.

Posisi geografis Arabia menjadikan wilayah ini simpul ekonomi antara Mesopotamia, India, dan Afrika bagian Timur. Selain itu, perdagangan rempah, dupa (incense), dan logam mulia mendorong munculnya kota-kota perdagangan yang makmur di bagian selatan dan barat Arabia.

Sumber-sumber arkeologis menunjukkan bahwa sejak milenium ketiga sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan Arab yang memiliki sistem pemerintahan, keagamaan, dan kesenian yang kompleks, telah berdiri. Seperti yang diungkapkan Fritz Hommel dalam The Ancient Hebrew Tradition as Illustrated by The Monuments, catatan kuneiform dari masa pemerintahan Naram-Sin (± 2600 SM) dan Gudea (± 2400 SM) menyebut wiilayah-wilayah seperti Magan, Sabu, dan Masu, diidentifikasi sebagai bagian dari Arabia.

Pada milenium pertama sebelum masehi, beberapa kerajaan besar muncul di Arabia. Mereka, seperti Ma’in, Saba’, Qataban, dan Hadramaut, dikenal memiliki peradaban tinggi, terutama dalam bidang arsitektur dan keagamaan.

Apa yang diungkapkan Hommel tersebut memperlihatkan bahwa bangsa Arab telah menjadi bagian integral dari jaringan budaya Semitik. Dapat dikatakan, kemunculan Islam bukanlah pertanda munculnya peradaban di Jazirah Arab, melainkan kelanjutan dari tradisi panjang yang telah terakumulasi selama ribuan tahun.

Akar Semitik

Meski sumber tertulis mengenai musik Arab pra-Islam terbatas, bukti linguistik menunjukkan adanya kesinambungan antara terminologi musik Arab dengan istilah-istilah yang digunakan dalam bahasa Asyur, Ibrani, dan Aram. Kesamaan ini menandakan adanya warisan budaya bersama di antara bangsa-bangsa Semitik.

Stephen Langdon, dalam buku Babylonian Liturgies: Sumerian Texts from the Early Period and from the Library of Ashurbanipal, mengatakan bahwa secara etimologi, istilah shiru (berarti nyanyian) dalam bahasa Asyur, sejajar dengan kata shir dalam bahasa Ibrani, dan shi’r dalam bahasa Arab. Demikian pula istilah zamru (Asyur), yang berarti mazmur, berpadanan dengan kata mizmor (Ibrani) dan kata zumar (Arab).

Lanjut Langdon, kata nagu (berarti “berbunyi”) dalam bahasa Asyur, memiliki akar yang sama dengan kata naggan (Ibrani) dan ghina’ (Arab). Kesamaan ini bukanlan sebuah kebetulan etomimologis; ia merupakan cerminan sistem musikal serupa dalam tradisi keagamaan bangsa Semitik.

Dalam konteks Arab pra-Islam, musik kemungkinan besar memainkan peran serupa dengan praktik musik dalam ibadah Asyur dan Ibrani, yaitu sebagai bagian dalam upacara keagamaan dan ritual kesuburan. Dalam bahasa yang lebih ringkas, sebagai media penghubung antara manusia dengan Tuhan.

Keterkaitan musik dengan kegiatan religius, menunjukkan bahwa seni suara telah menjadi instrumen spiritual sejak masa paling awal.

Instrumen Musik dan Tradisi Bunyi

Masyarakat Arab pra-Islam telah mengenal beberapa alat musik seperti mizmar (seruling), duff (rebana), dan ‘ud (kecapi). Instrumen-instrumen ini dipakai dalam pesta, peperangan, dan upacara keagamaan.

Habib Hassan Touma, The Music of the Arabs (1996)

Terkait jejak kesamaan budaya dalam instrumen musik, Farmer memperkuat temuan Langdon. Beberapa instrumen seperti tabbalu (gendang) dan adapu (rebana) dalam kebudayaan Babilonia-Asyur, memiliki padanan dalam bahasa Arab, yaitu tabl dan duff. Instrumen lain, seperti qarnu (terompet) dan abbubu (seruling) identik dengan qarn dan anbub dalam bahasa Arab.

Instrumen tersebut tidak hanya berfungsi untuk hiburan. Ia juga berperan dalam konteks ritual dan peperangan.

Dalam upacara keagamaan, bunyi gendang dan seruling dipercaya memiliki kekuatan spiritual untuk memanggil roh atau mengusir kekuatan jahat. Dalam konteks militer, suara terompet digunakan sebagai sinyal perintah dan simbol kekuatan. Tradisi ini dapat ditelusuri hingga masa Islam awal, ketika alat musik seperti duff digunakan dalam perayaan kemenangan dan pernikahan.

Perubahan Sosial dan Kemunduran Musik Pra-Islam

Menjelang awal abad Masehi, terjadi perubahan besar di Jazirah Arab, yang dipantik oleh pergeseran jalur perdagangan internasional. Seperti yang diungkapkan dalam buku Meccan, Trade and the Rise of Islam oleh Patricia Crone, pembukaan rute Laut Merah oleh Romawi pada abad ke-1 Masehi menyebabkan runtuhnya perdagangan yang menopang ekonomi kerajaan-kerajaan Arab selatan. Keruntuhan tersebut, berdampak langsung terhadap kemunduran politik dan kebudayaan, termasuk musik.

Kota-kota besar seperti Ma’rib dan Qarnawu, lanjut Crone, mulai ditinggalkan. Banyak penduduk kedua kota itu bermigrasi ke wilayah utara dan tengah Arabia. Proses migrasi ini melahirkan transformasi sosial, yang kemudian menjadi latar bagi munculnya suku-suku Badui.

Meski terjadi kemunduran material, semangat budaya tidak sepenuhnya hilang. Tradisi puisi lisan (shi’r jahiliyah) menjadi bentuk pelestarian estetika suara yang bertahan hingga masa Islam. Puisi-puisi tersebut dilantunkan dengan intonasi musikal yang khas, menunjukkan bahwa musik tetap hidup, meski dalam bentuk yang berbeda.

Kesinambungan Menuju Era Islam

Dari rahim peradaban Arab pra-Islam, agama Islam membawa serta warisan musik dan budaya Semitiknya. Ia tidak muncul dalam sebuah ruang hampa, tetapi mengikuti konteks masyarakat yang telah memiliki sistem estetika dan spiritualitas yang matang.

Mengutip Arnnon Shiloah dalam buku Music in the World of Islam: A Socio-Cultural Study, musik Arab pra-Islam tidak hanya sebagai sarana hiburan. Ia juga merupakan sarana untuk mengekspresikan nilai keindahan (jamāl) dan keberanian (muruwwah). Estetika musik pada periode ini menonjolkan kekuatan suara dan ritme, dan bukan harmoni seperti dalam musik Yunani.

Lebih lanjut, Shiloah mengatakan bahwa musik pada masa Islam awal mengalami penyesuaian nilai, dari fungsi ritual politeistik menuju ekspresi spiritual monoteistik. Dalam dunia sufisme, misalkan, musik berkembang menjadi sarana kontemplatif melalui sama’ (mendengarkan) dan qasidah yang bernuansa religius.

Pandangan Shiloah senada dengan Owen Wright dalam buku The Modal System of Arab and Persian Music. Tradisi musik pra-Islam “memberikan fondasi bagi perkembangan musik Islam awal.” Instrumen dan gaya vokal yang diwariskan dari masa Jahiliah tetap dipertahankan, dan kemudian diadaptasi dengan nilai-nilai spiritual baru.

Pandangan Wright di atas menegaskan bahwa jejak-jejak kebudayaan Arab pra-Islam masih tampak, dan kehadiran Islam melanjutkan tradisi tersebut. Ia tidak menolak kebudayaan pra-Islam, tetapi melakukan reformulasi mengikuti kerangka nilai tauhid.

Relevansi Kajian Musik Pra-Islam

Studi mengenai musik Arab pra-Islam memiliki signifikasi ilmiah yang luar biasa, utamanya dalam kajian lintas budaya dan sejarah seni. Pertama, ia dapat memperbaiki persepsi keliru tentang “kegelapan” budaya pra-Islam yang dilanggengkan oleh narasi kolonial. Kedua, ia memperlihatkan bahwa interaksi antarperadaban di Timur Tengah berlangsung melalui pertukaran kreatif, dan bukan dominasi sepihak. Ketiga, pemahaman terhadap akar musik Semitik dapat membantu kita menelusuri jejak-jejak transformasi estetika dari dunia kuno menuju peradaban Islam klasik.

Dalam konteks musikologi, ia membuka ruang baru untuk menafsirkan hubungan antara bahasa, bunyi, dan makna. Melihat kesamaan beberapa istilah musik di antara bahasa-bahasa Semitik, kita dapat menemukan bahwa ia tidak hanya menjadi artefak budaya. Ia juga eksis sebagai struktur kognitif yang membentuk cara berpikir masyarakat.

Selain itu, jejak-jejak kesamaan tersebut juga menegaskan bahwa musik Arab pra-Islam bukanlah produk pinjaman dari Yunani atau Persia. Ia merupakan manifestasi kontinuitas budaya Timur Dekat, yang telah berkembang ribuan tahun sebelum Islam lahir.

Ketika Islam terlahir, ia mewarisi serta menafsirkan kembali warisan musik tersebut, menjadikannya sarana pengabdian spiritual dan pembentukan identitas kultural yang baru. Memahami musik pra-Islam tidak hanya sekadar menggali masa lalu, tetapi juga membuka wawasan tentang dinamika peradaban dan kesinambungan budaya yang membentuk sejarah umat manusia.